Il ruolo fondamentale degli umanisti all’interno dell’Impresa significante

Nelle scorse settimane abbiamo introdotto il concetto di “Impresa significante”. Ora è importante capire quali sono i valori che caratterizzano questo tipo di impresa. L’impresa ‘significante’, infatti, riconosce l’importanza di supportare un umanesimo digitale.

Siamo ormai entrati nella quarta rivoluzione industriale, che comporterà una profonda e irreversibile trasformazione digitale del sistema non solo produttivo, accelerando ulteriormente i fenomeni di crescita esponenziale.

Ancor prima dell’avvento di tale rivoluzione, similmente a quanto avvenuto durante il Rinascimento italiano, si è avvertita la necessità di rimettere al centro l’uomo, stavolta per sottrarsi a una sua visione di mero ingranaggio di una macchina. Si è avvertita la necessità di rivalutare l’importanza dei valori affermatisi nella cultura umanistica.

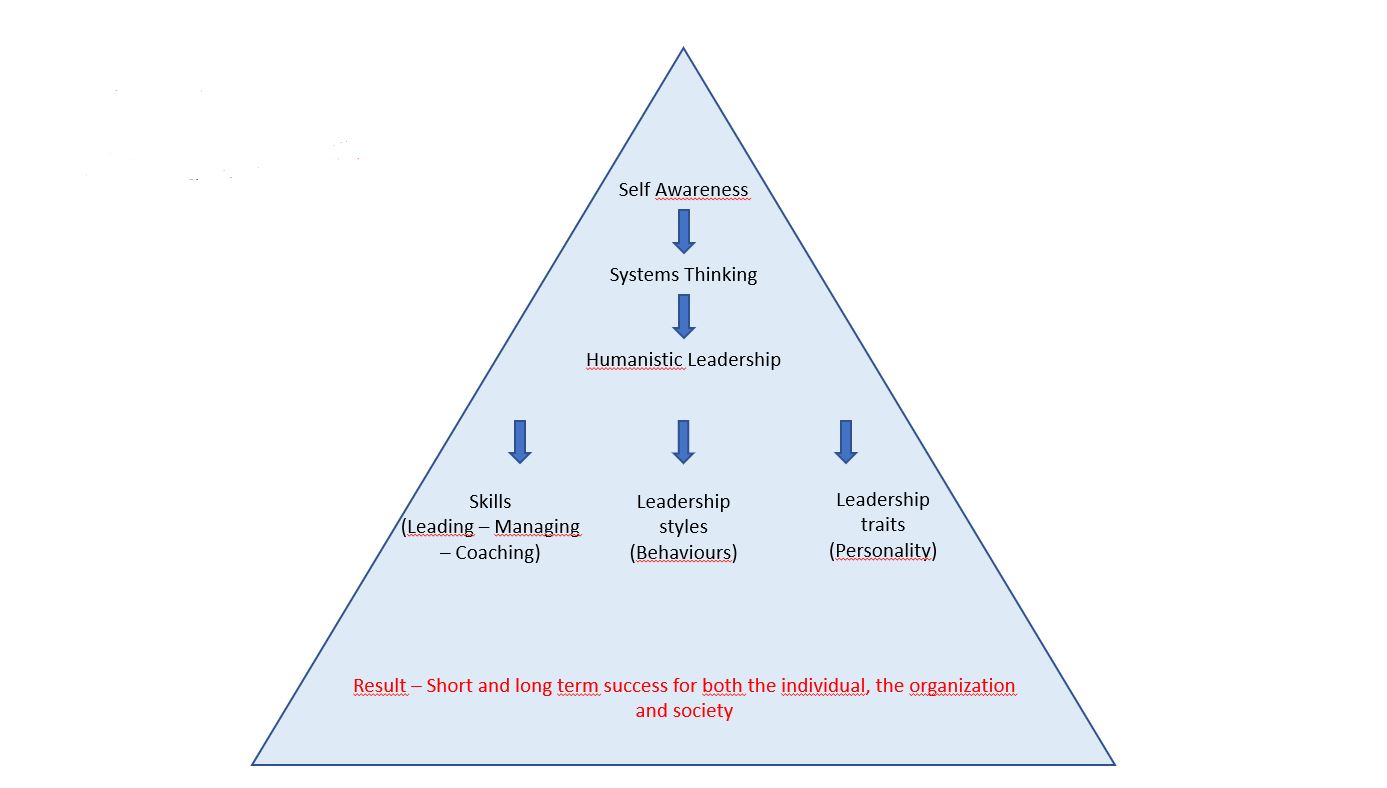

Al paradigma dello scientific management, sorto durante la seconda rivoluzione industriale, si è infatti contrapposto lo humanistic management, che enfatizza la responsabilità sociale dell’impresa nel suo complesso e la valorizzazione di tutte le potenzialità dei membri dell’organizzazione.

Craig Nathanson, HLM – Humanistic Leadership Model (2017)

La proposta è di abbandonare la standardizzazione dei processi produttivi, la specializzazione del lavoro, la chiusura dei confini organizzativi e la linearità/sequenzialità del processo decisionale per servire un mercato di massa attraverso prodotti seriali, a favore della velocità e flessibilità operativa, della collaborazione tra i membri dell’organizzazione, del coinvolgimento anche di attori esterni quali clienti e fornitori, della socialità nel processo decisionale e nei rapporti per supportare la creazione diffusa e partecipativa della conoscenza.

Humanistic management e impatto sulla società

Lo humanistic management non vuole rigettare i progressi scientifico-tecnologici, ma includerli in una visione interdisciplinare più ampia capace di ricomporre e portare a sintesi gli opposti. Una proposta che può essere fatta propria in primis dalle aziende italiane, e che l’avvento della quarta rivoluzione industriale rende ancora più interessante.

Rispetto a quelle precedenti, l’attuale avrà infatti un impatto uguale o addirittura più profondo anche sul sistema sociale, già provato dalle crisi finanziaria ed economica che hanno portato a ridurre l’accesso al credito sia per le imprese che per i privati e, quindi, l’occupazione, deprimendo le capacità di consumo di larga parte della popolazione.

Questo, a sua volta, ha portato le persone a salutare con gioia l’affermarsi di business e profit model fondati sul free o quasi, quali, in primis, quelli di Google e della controllata YouTube, di Facebook e delle controllate WhatsApp e Instagram, senza problematizzare le esternalità che essi nascondono.

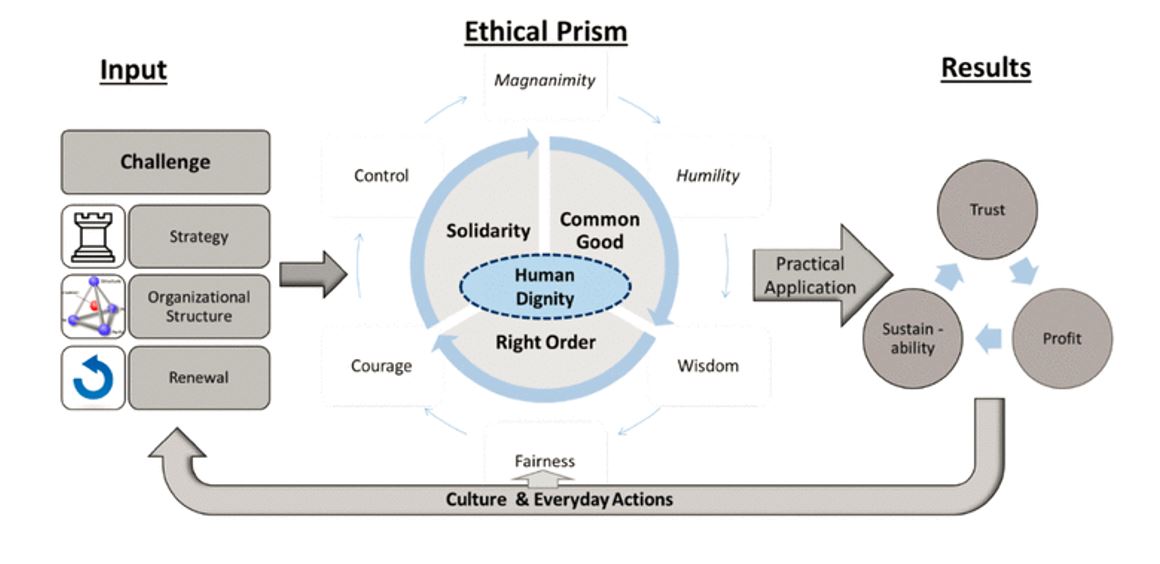

L’impresa ‘significante’ è una società di persone prima che di capitali, in quanto finalizzata a soddisfare i bisogni delle persone attraverso lo sviluppo di un’attività economica che si manifesta prioritariamente nel lavoro di persone per gli altri e con gli altri, riconoscendo la dignità delle persone e il valore dei loro contributi creativi. Riconoscere nell’‘umanesimo digitale’ il proprio valore significa considerare complementari, e non contrapposte, la cultura tecnologica e quella umanistica, l’intelligenza artificiale e quella umana.

La filosofia in primis sembra fondamentale per guidare e dare un senso compiuto ai dati analizzati e, soprattutto, per promuovere il pensiero critico al fine di riflettere sulle frontiere etiche che la scienza non deve oltrepassare. Gli umanisti e i tecnici si distinguono pure per il linguaggio usato: narrativo ed evocativo quello degli umanisti, eseguibile quello dei tecnici.

Il primo serve a descrivere o a immaginare un fenomeno, il secondo lo fa accadere.

Nondimeno, il ruolo degli umanisti è fondamentale nel processo d’innovazione radicale, perché essi sono gli unici in grado di tenere in considerazione l’etica nella scrittura dell’algoritmo e il contesto in quella del codice, e di proporre criteri di valutazione degli investimenti che travalichino quelli basati sulla produttività.

Criteri etici, quali il rispetto della dignità umana e l’aderenza ai valori aziendali, ed economici, quali il significato che assume una nuova tecnologia per i clienti e quindi il loro possibile interesse ad acquistarla.

L’ibridazione delle competenze

Ne deriva l’importanza dell’interdisciplinarietà per ibridare, questa volta, competenze digitali e umanistiche.

La trasformazione digitale in corso porta infatti a considerare gli individui non come persone uniche, ma come ingranaggi indistinti di una grande macchina dell’informazione. L’essere umano è invece l’unica fonte e, nel contempo, anche l’unico destinatario dell’informazione. È anche l’unico possibile produttore di significato dei risultati prodotti dalla macchina, dati o oggetti che siano, e persino del significato della macchina stessa.

La stampante 3D, ad esempio, rivoluziona la produzione fisica, ma non quella di significati. Il significato all’oggetto realizzato, ma anche alla stampante 3D, può essere dato solo dal maker che progetta il primo ed eleva la seconda a totem di un diverso life & work style.

La produzione di significati, e non la produzione fisica, sarà sempre più la vera sfida anche per le imprese. I significati sono il risultato della capacità creativa dell’essere umano, che è direttamente collegata alla sua capacità di avere: emozioni, sentimenti ed empatia; immaginazione e fantasia per poter astrarre; aspirazione alla conoscenza e duttilità nel metterla in opera; ed è questo che rende le persone speciali e non equiparabili a macchine algoritmiche.

Queste non sono in grado di creare cose nuove, ma solo di rimescolare partendo da ciò che esiste già. Gli algoritmi non riflettono emozioni o sentimenti, ma solo statistiche e correlazioni tra dati osservando i comportamenti umani.

L’impresa ‘significante’ quindi deve portare a rivalutare come fondamentale e positivo il suo ruolo nella società e il ruolo di chi è chiamato a guidarla (imprenditore o manager) nel momento in cui esercita le virtù cardinali della creatività, della capacità di creare comunità e della concretezza.

Human dignity-centered framework, in W. Mea & R. Sims, Human Dignity-Centered Business Ethics: A Conceptual Framework for Business Leaders. «Journal of Business Ethics», 2019, 160.

Questo impianto valoriale guida e dà forma allo scopo dell’impresa ‘significante’, ovvero il perseguimento della trasformazione sostenibile. Lo scopo è il motivo profondo per cui l’impresa esiste: per potersi definire ‘significante’, non può che porsi come guida per esperienze trasformative all’insegna della sostenibilità.

Solo così, oltrepassando il produrre e distribuire beni e/o servizi, potrà sfuggire alla commoditisation che caratterizza i mercati di massa. In questo nuovo mercato, la materia prima da trasformare è la persona (fisica e giuridica) aiutandola ad autorealizzarsi.

La trasformazione digitale irrompe infatti prepotentemente nella vita di tutti i giorni, pervade gli ambiti ludici e lavorativi, privati e pubblici, rischiando di “disumanizzare” il sistema delle relazioni sociali: diventa ancora più cruciale ribadire l’importanza di rimettere al centro la persona in quanto io sociale. Le società stanno perdendo i loro valori più profondi a causa di un esasperato individualismo e una maggior rilevanza attribuita ai beni materiali.

D’altro canto, e forse come naturale reazione a quanto sta avvenendo, sempre più individui desiderano prodotti di consumo dall’alto valore simbolico legato a significati personali, ma anche sociali innescati dai grandi problemi dell’umanità.

A maggior ragione, dunque, le imprese che aspirano a essere significanti dovranno ispirarsi alla centralità dell’essere umano, modellando il proprio scopo trasformativo sulla base di una visione e una leadership umanistiche