Disordine informativo: l’influenza dei media sugli user generated content distorti

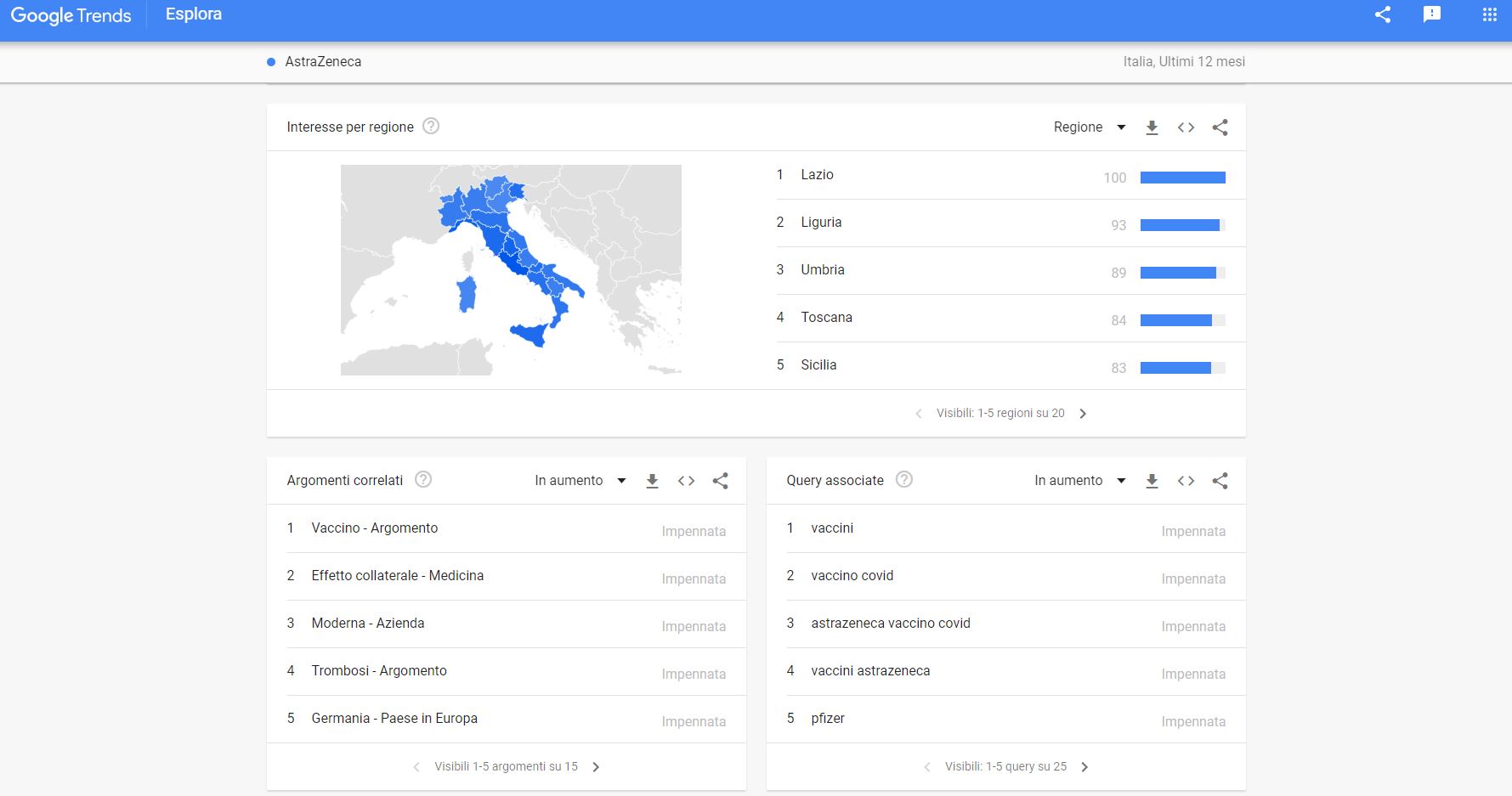

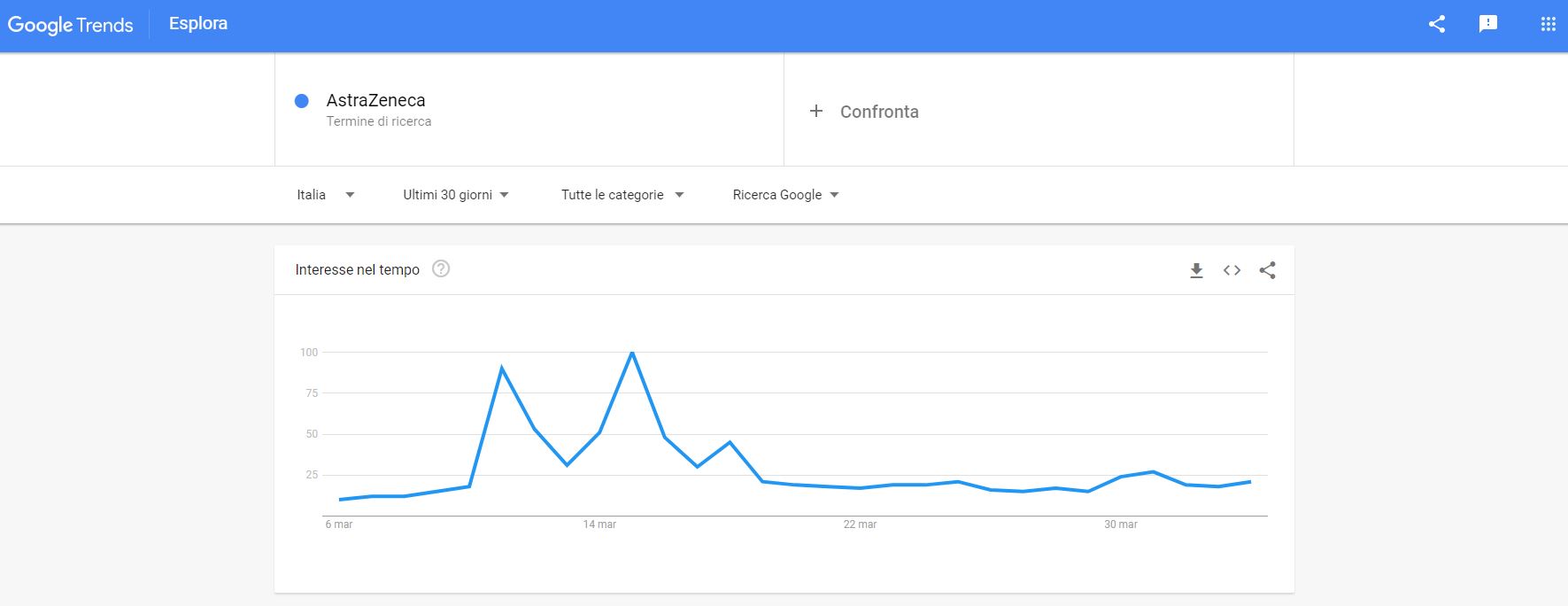

Nonostante il “caso AstraZeneca” sia ancora lontano dall’essere arrivato alla conclusione, è possibile analizzarlo un po’ più da vicino, perché alcune dinamiche sono paradigmatiche dei reali rapporti di forza tra giornalismo e user generated content nella costruzione dell’agenda informativa.

Il contesto italiano è l’unico in Europa in cui i media tradizionali, a partire dai quotidiani, hanno enfatizzato la componente sensazionalistica della vicenda attraverso l’utilizzo di parole utilizzate in modo deliberato per evocare un certo tipo di emozioni: caos, allarme, dubbi.

L’obiettivo era tenere i lettori sulla corda, immergerli in una specie di spy-story a puntate. Peccato che ci fosse la salute pubblica al centro e che in questi casi le aziende editoriali hanno, ancora più del solito, una responsabilità etica nei confronti dell’opinione pubblica, oltre che un orientamento al profitto.

Altrove non si è scelta la via dell’attivazione emotiva: persino in Danimarca, il primo paese che è intervenuto sulla sospensione dell’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, si è puntato su un altro registro linguistico ed emotivo: ‘sospensione precauzionale’. A questa linea si sono associati i principali giornali del Vecchio Continente.

L’incorniciamento congnitivo dei media

Fare scelte di framing, cioè di incorniciamento cognitivo su “cosa dovrebbero pensare” gli italiani è tra le prerogative del giornalismo e tale rimarrà. Ciò ha però una conseguenza pratica. Mettere una notizia in prima pagina o definire la scaletta di un telegiornale in un certo modo non è mai una scelta neutra (come del resto non lo è il giornalismo: si può essere accurati e non faziosi, difficilmente si può essere imparziali).

Scegliere il registro dell’emozione a discapito di quello informativo ha dunque conseguenze. Il paradosso è che oggi queste scelte sono più rilevanti sul dibattito pubblico rispetto al passato pre-digitale.

Si è detto molte volte che i social media sono “in competizione” con i mezzi tradizionali dal punto di vista dell’economia dell’attenzione degli utenti e che quindi hanno inciso sulla contrazione dei ricavi pubblicitari dei gruppi editoriali tradizionali. Difficilmente si può essere in disaccordo con questa assunzione. Questo, però, è solo l’aspetto più visibile.

La seconda parte di questa storia è più complicata da mettere a fuoco, ma è anche la più interessante.

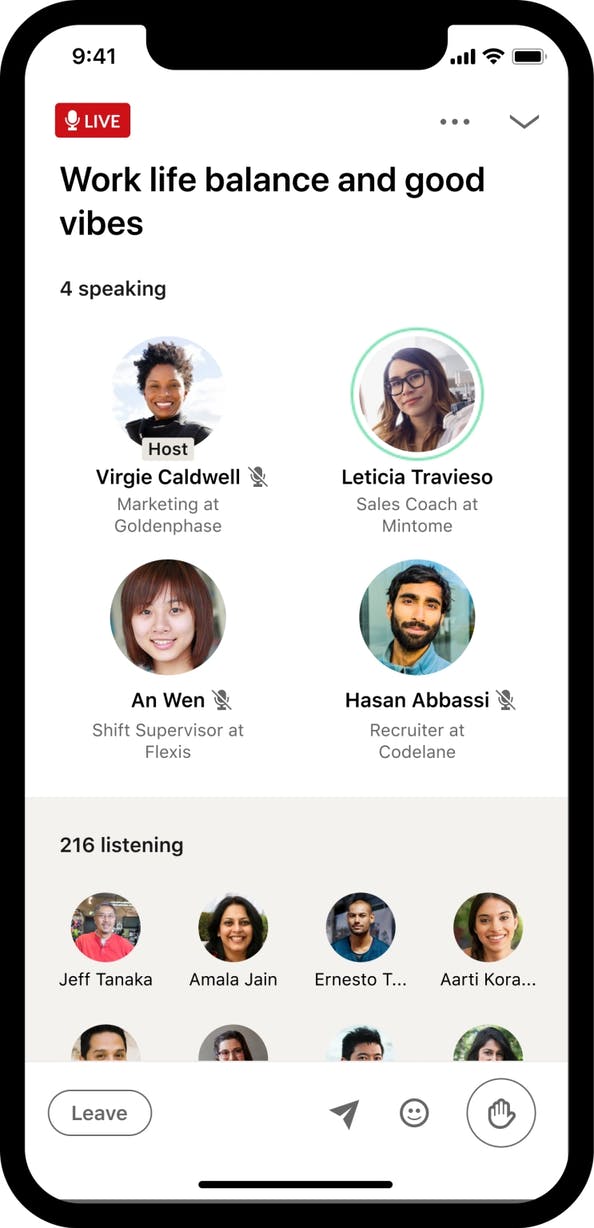

Quando si parla di hard news (politica, economia, o vaccini solo per citare gli esempi più comuni) online gli utenti scrivono perlopiù di cose che hanno appreso dai media tradizionali (o da amici che hanno appreso qualcosa dai media tradizionali).

Non possiamo inoltre dimenticare che i grandi gruppi editoriali sono presenti anche online e sui social media, sviluppando moli di traffico notevoli.

C’è chiaramente una elaborazione personale di quel tipo di informazione, ci si può dire d’accordo o in disaccordo; ci può essere un argomento apparentemente marginale rispetto all’agenda setting dei media tradizionali che poi diventa trending topic su Twitter e che viene così rivalutato, e così via. In passato esisteva una modalità individuale, o comunque circoscritta ai propri gruppi informali, di elaborazione dell’informazione.

Oggi il processo può avere conseguenze molto più tangibili, come conseguenza di un mix di fattori: l’agenda setting dei media tradizionali impatta sull’opinione pubblica (cioè dalla somma dei destinatari dell’informazione), che però ha oggi un potere di aumento della propagazione, della rilevanza e visibilità.

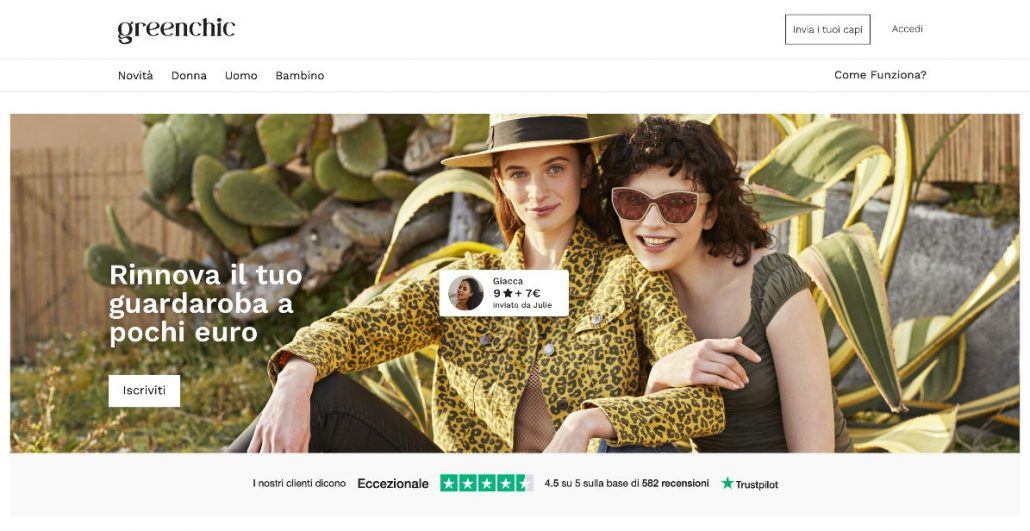

Dalla carta stampata ai canali online

Volendo ragionare in termini estremi: un influencer da tre milioni di follower che commenta un articolo di giornale avrà probabilmente una base di lettori più estesa (reach) rispetto al numero di persone che avranno comprato il quotidiano da cui è stato tratto quello stesso articolo, ma ciò non toglie che quel processo di diffusione dell’informazione è comunque nato, seppur in via indiretta, sulla carta stampata.

La produzione di contenuti online, soprattutto su questioni di rilevanza pubblica, è dunque messa in moto dallo stesso propellente che orientava il mondo prima che Facebook esistesse: le priorità informative dei media tradizionali. Ciò ha due conseguenze:

- I media tradizionali hanno una capacità persuasiva ben più rilevante di ciò che sia gli utenti dei social media sia gli stessi editori sarebbero disposti ad ammettere nel 2021;

- Quando ci si lamenta dell’incapacità di elaborazione dei destinatari dell’informazione o nella propagazione di pezzi di disinformazione ‘user generated’ sarebbe buon consiglio non cercare responsabilità solo nella coda del processo, ma anche nella testa.

Questa dinamica, che certamente genera esiti almeno in parte dipendenti dalle priorità di agenda dei gruppi editoriali, può distorcere il dibattito pubblico anche in modalità meno dannose per il dibattito pubblico, ma questo non vuol dire che non succeda anche in modo “involontario” o “a fin di bene”.

Basti pensare a due esempi eclatanti e molto diversi tra loro provenienti dalle cronache italiane degli ultimi anni.

La campagna per le politiche del 2018

Gennaio 2018: nel pieno della campagna elettorale per le Politiche due quotidiani di area, Libero e il Giornale, denunciano un presunto conflitto di interessi tra l’allora segretario del PD Matteo Renzi e Catia Bastioli, amministratrice delegata della Novamont, a causa dell’introduzione dell’obbligo di utilizzare sacchetti biodegradabili nei supermercati per imbustare prodotti alimentari freschi o sfusi. L’accusa era: Novamont agisce in regime di monopolio.

Ciò non si è poi rivelato vero, ma tanto è bastato per far partire un’enorme mobilitazione online, sui social media e anche sui servizi di instant messaging, che di fatto ha propagato un messaggio, manipolatorio se non apertamente falso, nato su un media tradizionale.

Se è vero che il grosso dell’attivazione è avvenuta online (anche perché Libero e il Giornale, sommati, vendono qualche decina di migliaia di copie al giorno in Italia), è altrettanto vero che l’innesco è nato offline.

Gli “eroi del bus” nel 2019

A marzo 2019, due giovani ragazzi figli di genitori stranieri regolarmente residenti in Italia, Ramy e Adam, hanno contribuito a evitare il dirottamento di uno scuolabus in provincia di Milano. L’attuale legge sulla cittadinanza non avrebbe permesso a questi due “eroi” di essere considerati cittadini italiani. La soluzione provvisoria che fu trovata per rendere la circostanza meno imbarazzante per lo Stato fu l’assegnazione della cittadinanza onoraria per Ramy e Adam.

La legge sulla cittadinanza non è ancora cambiata: un figlio di genitori stranieri diventa italiano solo al diciottessimo anno d’età. Ciò che però accadde nell’opinione pubblica fu assolutamente rilevante, seppur temporaneo.

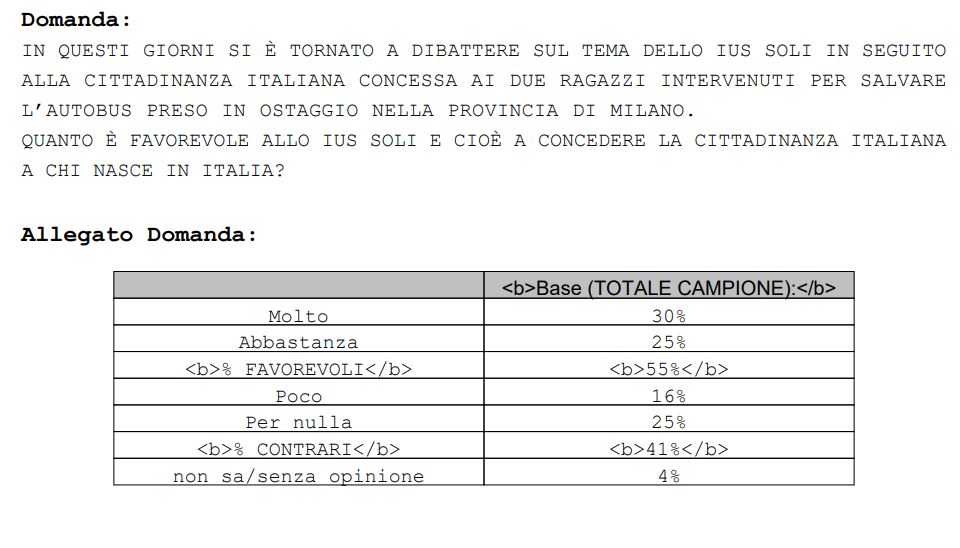

Basta andare a consultare i sondaggi a cavallo tra il mese di marzo e di aprile del 2019 per scoprire che il gradimento degli italiani nei confronti dello ius soli raggiunse livelli mai toccati in precedenza e mai più rivisti in seguito.

Istituto Piepoli – 03/04/2019

Ed è sufficiente andare a spulciare una bacheca Facebook di un grosso quotidiano italiano (in questo caso il Corriere della Sera) per scoprire come i movimenti di opinione fossero stati generati anche online, e anche grazie alla “collaborazione” dei media mainstream (nel loro esercizio del diritto di cronaca).

Conclusioni

Tornando al caso AstraZeneca: il panico da vaccino è (stato?) più italiano che internazionale, ed è italiano anche perché i nostri media nazionali hanno raccontato la storia di AstraZeneca imbattendosi (non si sa quanto volontariamente) in tutti i principali bias cognitivi: falsa correlazione e utilizzo del caso particolare per ricavare riflessioni di carattere generale hanno trasformato un’incidenza statistica modestissima delle reazioni avverse al vaccino (i famosi “trenta casi su un milione”) in un processo di elaborazione personale dei fattori di rischio, riassumibili in migliaia di post uniti da una comune matrice: “e se capitasse anche a me?”

Al di là dei casi specifici, possiamo provare a dedurre una considerazione generale: questa irrazionalità non è una totale invenzione degli utenti, ma è frutto di un processo di induzione da parte dei media tradizionali. E i rapporti di forza tra editori e utenti, tra mittenti e destinatari, restano a vantaggio dei mittenti, nonostante da anni piaccia pensare il contrario.