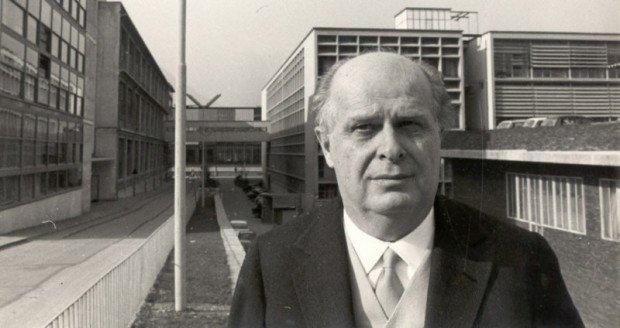

Beniamino De' Liguori, direttore editoriale delle Edizioni di Comunità, fondate da Adriano Olivetti, e nipote dello stesso, ha tenuto una lezione agli studenti dell'istituto E. De Nicola di Piove di Sacco (Padova); lo stesso istituto che, qualche settimana fa, aveva organizzato l'incontro con Federico Grom di cui vi abbiamo già raccontato.

Beniamino de' Liguori (al centro)

In questa lezione si è parlato della storia imprenditoriale di Adriano Olivetti, della sua idea di industria socio-sostenibile e della sua continua valorizzazione della dimensione glocale della Olivetti.

Olivetti: un nuovo concetto di realtà industriale

Prima di rendervi partecipi della nostra chiacchierata dobbiamo fornirvi brevissimamente gli spunti da cui siamo partiti.

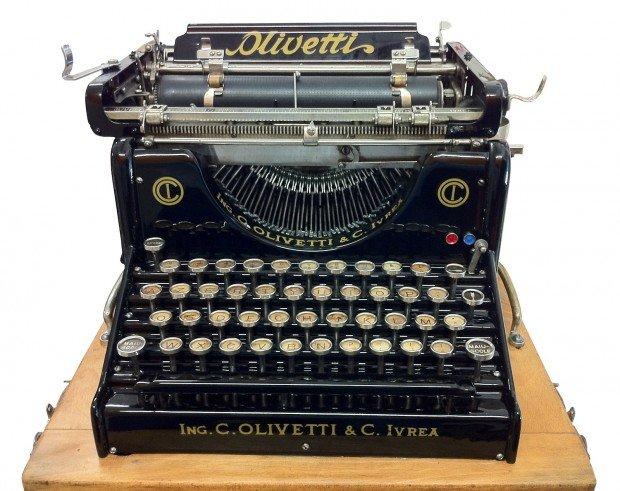

Da un capitale sociale di 350.000 Lire nasce nel 1908, ad Ivrea, la Olivetti, fondata dall'omonimo Camillo. Specializzata nella produzione di macchine da scrivere si sviluppa fino a quando negli anni '30 non subentra Adriano Olivetti, figlio di Camillo. Da questi anni in poi lo sviluppo si trasforma in un boom.

Adriano, dopo aver lavorato nella catena di montaggio, si laurea e visita le più importanti realtà industriali degli Stati Uniti dove rafforza la convinzione, nata durante l'esperienza da operaio, che la catena di montaggio risulti essere traumatica e disumanizzante per un lavoratore. "Conoscevo la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all'infinito davanti a un trapano o a una pressa, e sapevo che era necessario togliere l'uomo da questa degradante schiavitù. Bisognava dare consapevolezza di fini al lavoro."

Forte di questa convinzione lavora ad una realtà industriale che possa essere socio-sostenibile. Convinto del fatto che la fabbrica, chiedendo molto ai suoi operai, dovesse restituire altrettanto, pensò ad un modello di industria che eliminasse, dall'architettura ai rapporti con la forza lavoro, i vecchi modelli industriali che fino ad allora avevano prevalso.

Eliminò architettonicamente la gerarchia piramidale, introdusse la produzione culturale all'interno della sua azienda e si interessò dell'aspetto sociale del suo territorio.

Abbiamo portato in tutti i paesi della comunità le nostre armi segrete: i libri, i corsi culturali, l'assistenza tecnica nel campo della agricoltura. In fabbrica si tengono continuamente concerti, mostre, dibattiti. La biblioteca ha decine di migliaia di volumi e riviste di tutto il mondo. Alla Olivetti lavorano intellettuali, scrittori, artisti, alcuni con ruoli di vertice. La cultura qui ha molto valore.

Olivetti si compiaceva che dalla biblioteca aziendale sparissero i libri in quanto questo fenomeno testimoniava l'interesse degli operai per la lettura.

Schivo nei confronti dei mass media e schifato dalla propria esperienza politica, Olivetti progettava l'idea di andare oltre il concetto di proprietà, immaginando una gestione comunitaria della propria azienda.

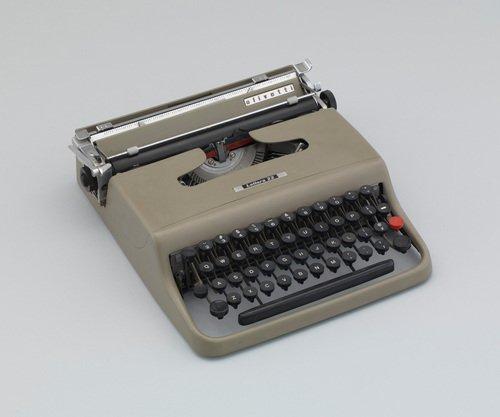

I successi industriali di quest'uomo visionario possono essere riassunti nella Lettera 22, la macchina da scrivere più famosa della storia, oggetto di culto tanto da essere esposta al Moma di New York.

I negozi Olivetti nel mondo erano comparabili con i moderni Apple Store, tanto che quello sulla V Avenue era considerato il negozio più bello della Grande Mela. Non è strano, poi, sentire il paragone tra la figura di Steve Jobs e quella di Adriano Olivetti.

Dopo la sua morte, diventano azionisti di maggioranza Fiat, IMI, Mediobanca, Pirelli e La centrale, che come prima operazione per "salvare" l'azienda decidono di chiudere la sezione di ricerca sull'elettronica, quella che, per capirci, lavorando in segreto in un piccolo laboratorio qualche anno dopo, sfornerà il Programma 101 ovvero il primo PC della storia.

La Olivetti si ritirerà dai mercati azionari nel 2005.

Beniamino de Liguori e Olivetti: un'eredità culturale su cui riflettere

Dopo questo breve e incompleto cenno storico con il quale volevamo dare solo un assaggio delle visione di Olivetti in merito al suo concetto di industria, passiamo alla chiacchierata con il nipote Beniamino de Liguori.

Usciti dal'Aula magna dell'istituto, mentre ci stiamo accendendo una sigaretta, gli chiedo se secondo lui la decisione di chiudere il reparto di ricerca e sviluppo elettronico da parte di Fiat, Pirelli, Mediobanca e degli altri azionisti, sia stato frutto di una poca comprensione delle potenzialità dell'elettronica, oppure di una comprensione fin troppo piena e di una conseguente paura di dover dividere la torta dei fondi pubblici con un "amico in più".

Beniamino, mentre con la sigaretta in bocca combatte il vento che gli spegne l'accendino, accenna un sorriso e risponde in maniera molto diplomatica: mi spiega che non è sicuro di nessuna delle due ipotesi, perchè se la prima mostrerebbe una triste e scarsa lungimiranza da parte delle più importanti realtà imprenditoriali italiane dell'epoca, la seconda ipotesi testimonierebbe uno spietato cinismo, incurante delle sorti di una comunità e di un intero paese.

Io allora mi sbilancio e gli dico che, a parer mio, avevano capito perfettamente le potenzialità dell'elettronica.

Lui mi sorride. Mi spiega anche che, nonostante affermi di non essere molto informato, crede che vi fossero pressioni internazionali per le quali lo sviluppo di tecnologie informatiche, fuori dagli Stati Uniti e così vicino all'Unione Sovietica, non fosse gradito in un clima di Guerra Fredda.

Introduco allora l'argomento riguardante la timidezza di Olivetti e la sua tendenza a fare senza ostentare, chiedendo se questo carattere sia stato, a suo parere, un punto di forza o di debolezza.

Dal punto di vista imprenditoriale un punto di forza, mi risponde, basta vedere cosa ha realizzato. Se però consideriamo l'abilità nel creare un seguito è stato un punto di debolezza.

La tendenza di Adriano Olivetti a non usare i media come cassa di risonanza per i suoi traguardi imprenditoriali e sociali, infatti, ha avuto come risultato la mancata volontà di seguire e preservare un'ispirazione che, purtroppo, è morta con lui.

Trovo qui una prima differenza con Jobs, dico allora. Cosa ne pensi del paragone tra tuo nonno e Steve Jobs?

Credo sia un paragone che non sta in piedi. Forse l'unico punto in comune è la capacità di vedere anni avanti in merito ai prodotti e alla capacità di creare bisogni. Ma le somiglianze si fermano qui. L'aspetto della comunicazione, l'abbiamo detto, è agli antipodi e poi c'è l'aspetto glocale. La Olivetti era presene in tutto il mondo ma produceva solamente ad Ivrea, e poi Pozzuoli, considerando questo un punto di forza. La Apple,invece, progetta nella Silicon Valley, ma produce in zone dove la manodopera può essere sottopagata. Mio nonno, non vedeva il profitto come scopo, ma come mezzo per creare qualcosa, vedeva la fabbrica non come qualcosa che sfruttasse le risorse del luogo, ma come un mezzo che il luogo aveva per svilupparsi.

Passo allora a parlare di startup e gli chiedo un suo parere: se oggi qualche startupper avesse una vera e propria visione, secondo te, riuscirebbe a metterla in atto? Troverebbe qualcuno che crede in lui?

E' difficile, mi risponde, oggi molte startup si costituiscono di migliori soluzioni a problemi esistenti oppure si inseriscono come strumenti per facilitare lo svolgimento di altre attività, ma difficilmente nasce qualcosa di completamente nuovo e mai visto. L'idea di un calcolatore che fosse a disposizione del singolo utente non rispondeva ad alcun bisogno, lo faceva nascere dal nulla e si offriva di soddisfarlo. In questo trovo somiglianze tra mio nonno e Steve Jobs.

Come vedi allora il panorama delle startup qui in Italia?

Sia chiaro che non sono un pessimista, precisa, il panorama è incoraggiante, infatti. Realtà come gli incubatori di startup sono una manna dal cielo perchè aiutano la proliferazione di idee, permettono a chi ne ha una di costruirci qualcosa di concreto attorno. Per fortuna di idee in Italia ne abbiamo.

Chiedo allora se considera l'idea di Adriano Olivetti, di industria al servizio di una comunità, come qualcosa di potenzialmente attuale e un modello ancora perseguibile. Dalla sua risposta sento che la ritiene una possibilità molto improbabile e dal tono della voce sembra la ritenga addirittura impossibile, ma dice anche che Adriano Olivetti ha costruito una realtà di cui, adesso, resta non solamente un ricordo, nelle sue macchine, ma anche e soprattutto un'eredità culturale. Ivrea è ancora oggi il comune italiano in cui si legge di più, in cui la formazione è percepita come un valore. La Olivetti non ha trovato però un erede che ne portasse avanti il modello, evitando che si trattasse solo di un precedente per qualcos'altro.

Ma è proprio nella parola precedente che, personalmente, individuo un forte ottimismo e vorrei spiegare il perchè con un esempio che forse, ad Adriano (come lo chiama il nipote mentre ne parla), sarebbe piaciuto.

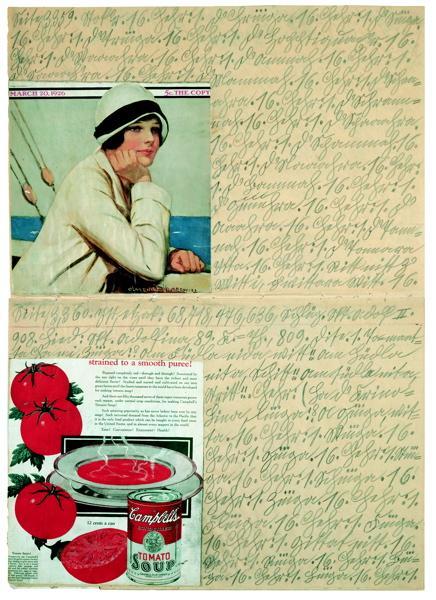

Probabilmente non in molti conoscono Adolf Wolfli. Nato a Bowil in Svizzera nel 1864 e morto a Berna nel 1930, Wolfli è un artista che, all'interno del manicomio nel quale era internato, utilizzava qualsiasi materiale a sua disposizione per esprimersi: riviste, giornali, fotografie, prodotti di consumo. Ben prima di Andy Warhol realizzò opere in cui inseriva prodotti che sarebbero stati poi classificati come simboli della Pop Art. Dopo la sua morte cadde nel dimenticatoio fino a quando non venne riscoperto nel 1945 ed inserito nella lista dei maggiori esponenti della Art Brut.

32 anni dopo la sua morte Warhol realizzava la sua opera forse più famosa raffigurante i barattoli di Campbell's soup.

Cosa ci dice questo esempio? Ci racconta di come ogni forma d'arte, ogni moda, ogni prodotto, ogni stile di vita, ogni movimento sociale e culturale, per avere successo e diffondersi, necessiti, non solo di caratteristiche intrinseche valide, ma anche e forse soprattutto, del tempo, del luogo e del terreno di coltura culturale adatti alla sua diffusione.

Olivetti ha dato un esempio, un precedente appunto, di industria socio-sostenibile.

Probabilmente, correggendo gli errori commessi dal visionario ingegnere di Ivrea, avremo un nuovo Andy Warhol di questo tipo di industria.